新闻资讯

News And Information

前瞻洞察|单光子辅助双光子聚合

发布时间:

2025-08-14

摘要:为兼顾打印速度与精度,Buse Unlu团队提出了一种结合单光子吸收与双光子聚合的新型3D打印策略。通过蓝光对光敏树脂进行预敏化,再以飞秒激光实现聚焦固化,不仅将激光功率需求降低约28.6%,曝光时间缩短一半,还显著提升了轴向分辨率(提高63%)。理论分析表明,这种预敏化机制主要源于蓝光引发的氧气耗尽及背景潜伏聚合,为高效微纳结构制造提供了全新思路。

研究背景

近年来,随着微纳制造、微光学和MEMS器件等技术的快速发展,对高分辨率、高效率3D打印技术的需求日益增长。然而,目前主流的单光子聚合(如SLA)虽然打印速度较快,但由于其固有的线性吸收特性,难以实现亚微米级的空间分辨率,尤其在轴向方向存在明显串扰,难以满足复杂微结构打印的需求。而双光子聚合(2PP)则凭借其非线性吸收机制,可以实现纳米级精度与优异的三维空间选择性,成为高精度打印的重要手段,但其效率较低、打印速度慢,且对飞秒激光的功率依赖较高,能耗较大。因此,如何在保证高分辨率的同时提升打印速度,已成为该领域亟需解决的关键技术难题。

针对这一挑战,已有学者提出多种加速方案,例如双光子灰度光刻(2GL)、时空聚焦、多焦点打印、以及利用空间光调制器(SLM)进行空间整形实现的一次曝光体积打印等。尽管这些方法在一定程度上提升了打印效率,但依然存在局限性:如多焦点方法受限于高数值孔径物镜的视场范围,焦点间距过近易产生干涉与畸变,同时还需随着焦点数量增加相应提高激光功率,系统复杂度与能耗均上升。

除此之外,近期也有研究尝试结合单光子与双光子聚合的优势。Brunner团队提出了一种将单光子聚合(1PP)与双光子聚合(2PP)顺序结合的策略,在波导制造中先用2PP打印核心微结构,再以1PP进行外围区域的泛光固化,使整体打印时间缩短约90%。而Akash等人则通过两台同步的脉冲光纤激光器,将1PP和2PP同时作用于打印区,降低了飞秒激光的功率需求,但带来了约1.25倍的打印光斑尺寸增大,牺牲了部分分辨率。由此可见,如何在兼顾能效、精度与速度之间取得最佳平衡,依然是该领域持续探索的前沿方向。

文献核心工作

该研究提出了一种融合单光子与双光子吸收的新型3D打印方法,在保持纳米级分辨率的同时,大幅提升了打印效率。通过在飞秒激光聚焦之前,使用405nm蓝光对光敏树脂进行预敏化,显著降低了双光子聚合(2PP)的起始门槛和所需功率。实验表明,蓝光辅助不仅加快了聚合启动速度,还使打印出的结构具备更小的轴向体素尺寸与更好的表面质量。

基于这一原理,作者搭建了一台定制的双光子3D打印机,采用蓝光光片实现区域预敏化,并与垂直入射的红外飞秒激光聚焦扫描结合,实现了复杂3D结构(如悬垂桥梁)的快速打印。相比传统2PP,打印速度提高一倍以上,飞秒激光功率降低近三成。

作者还建立了一个理论模型,解释了蓝光预敏化的作用机制。研究发现,高粘度光树脂内部氧气的耗尽以及潜伏性聚合反应,是推动敏化效应的关键因素。该模型与实验结果高度一致,验证了预敏化策略的有效性和理论基础。

器件结构与创新设计

该研究提出了一种融合单光子与双光子吸收的新型3D打印方法,在保持纳米级分辨率的同时,大幅提升了打印效率。通过在飞秒激光聚焦之前,使用405nm蓝光对光敏树脂进行预敏化,显著降低了双光子聚合(2PP)的起始门槛和所需功率。实验表明,蓝光辅助不仅加快了聚合启动速度,还使打印出的结构具备更小的轴向体素尺寸与更好的表面质量。

1. 蓝光照射辅助双光子聚合剂量测试:

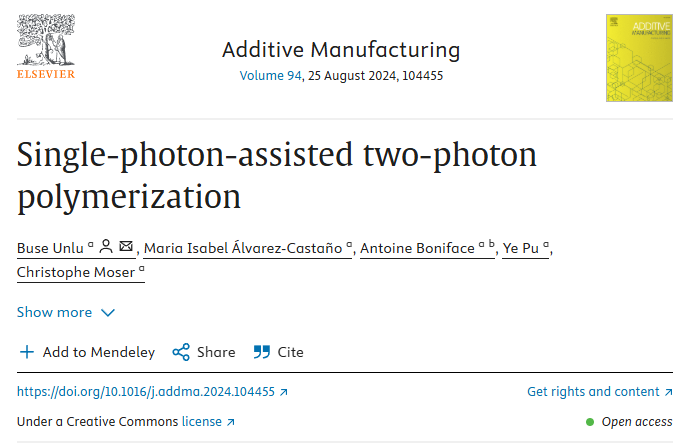

为研究蓝光预敏化对双光子聚合的影响,研究人员搭建了一套基于飞秒激光和蓝光预敏化的双光子聚合实验平台。系统采用780nm锁模飞秒激光器作为聚合主光源,通过空间光调制器(SLM)实现横向扫描,并使用高数值孔径显微物镜聚焦至树脂中。同时,引入405nm连续波蓝光二极管作为预敏化光源,通过准直照明实现树脂的单光子激发。聚焦点与蓝光预敏化区域严格重合,确保能量叠加精确控制。实验中,研究人员采用含有TPO-L光引发剂的丙烯酸树脂体系,先后测试了仅用飞秒激光与结合蓝光预敏化两种模式的体素生成情况。结果显示,在蓝光预照射后,飞秒激光所需的聚合阈值功率10mW降至7mW,体素生长速度明显加快,且在更低功率下依然可获得约150nm的横向分辨率。这一结构设计验证了单光子预敏化在降低能耗、提升聚合效率方面的显著作用。

图1 蓝光辅助双光子聚合剂量测试。(a)实验装置示意图。(b)仅使用15、11、10mW的飞秒激光功率进行剂量测试,并与48mJ/cm2蓝光照明辅助的7mW红外飞秒激光功率进行比较。使用对数函数(蓝光照明辅助2PP的两个对数之和以及仅2PP的单个对数)拟合数据点。误差线表示多次测量(n≥3)的一个标准差。

2.蓝光片辅助双光子聚合打印3D结构:

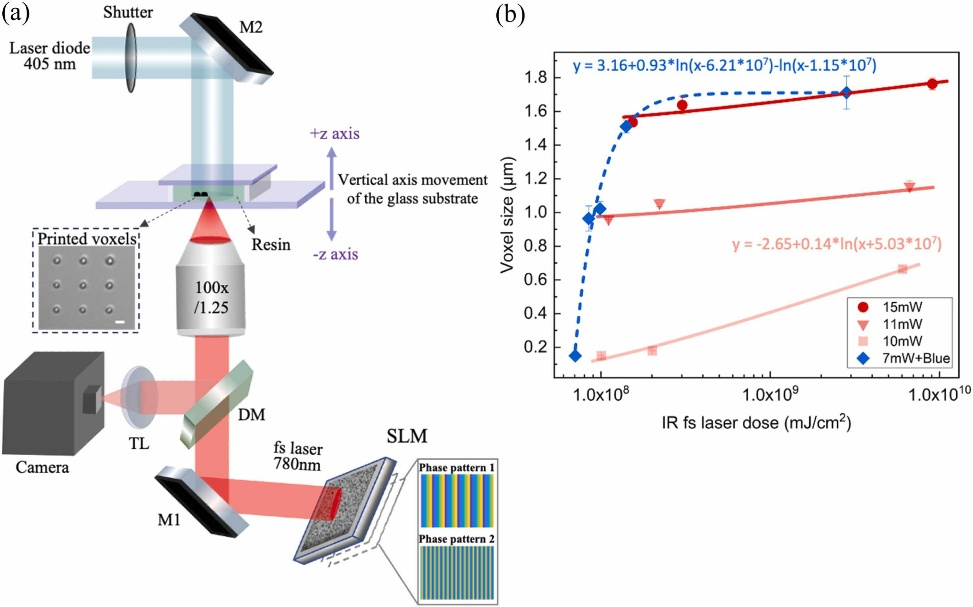

该研究团队搭建了一台定制的双光子3D打印机,融合蓝光光片与飞秒激光,实现了空间交叉照明下的高效光聚合。系统中,405nm蓝光经柱透镜整形成厚度可控的光片,用于树脂的单光子预敏化,而780nm飞秒激光聚焦于光片范围内,实现双光子聚合。蓝光与飞秒光束在树脂内正交交汇,仅在交叉区域引发聚合,从而实现高分辨率打印。该结构设计支持更大视场与更长工作距离,有效提升了打印尺寸与速度。实验表明,在相同激光参数下,蓝光预敏化显著降低了飞秒激光的能量需求(功率降低约28.6%,曝光时间缩短一半),并实现了更小的轴向体素尺寸(提升达63%),成功打印出包括悬垂结构在内的复杂3D微结构。

图2 蓝光片辅助双光子聚合打印3D结构。(a)实验装置示意图。插图显示了xz平面中光片的横截面图像和从浸入树脂的玻璃棒反射的飞秒激光焦点。比例尺分别为50μm和2μm。(b)从该装置拍摄的打印区域的真实照片,其中飞秒激光焦点 (OBL1) 与浸入树脂容器的玻璃棒尖端的蓝光片 (OBL2) 重合。

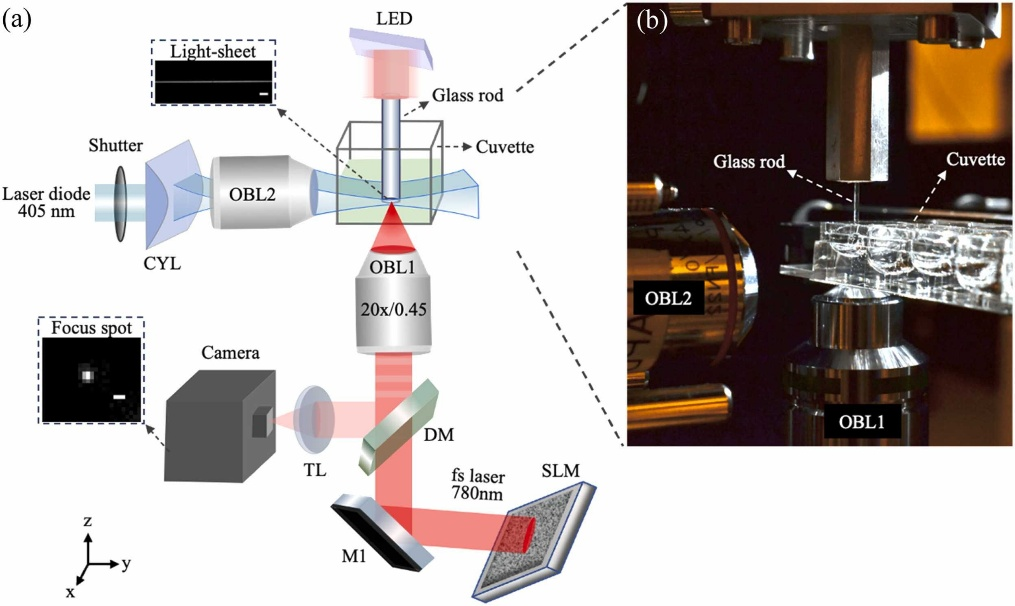

图3 打印得到的3D矩形高结构SEM图像:(a) 仅采用20mW飞秒激光功率和50ms红外飞秒激光斑曝光时间打印得到的图像;(b) 已进行蓝光片预敏化打印得到的图像;(c) 仅采用28mW飞秒激光功率和100ms红外飞秒激光斑曝光时间打印得到的图像,未进行蓝光片敏化打印得到的图像。插图为虚线矩形框所示的放大区域。插图比例尺为10μm,插图比例尺为3μm。

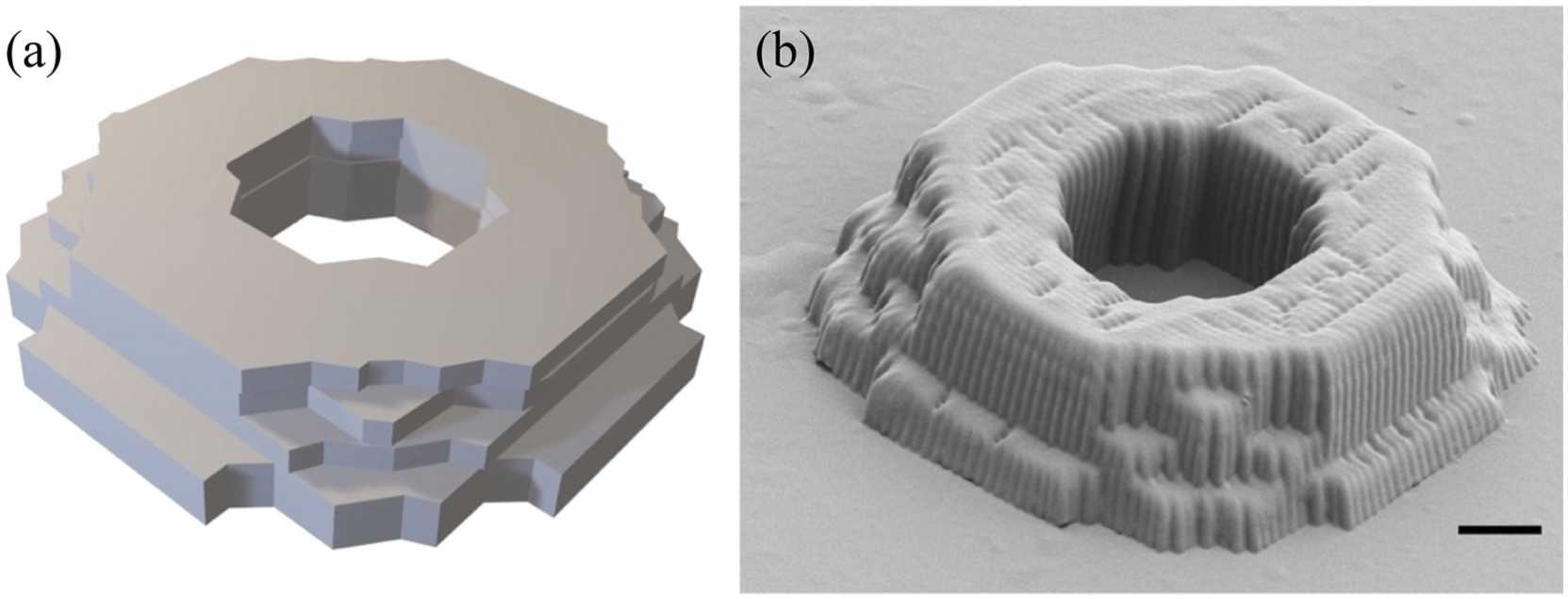

图4 通过蓝光片辅助2PP打印复杂结构

图4 通过蓝光片辅助2PP打印复杂结构

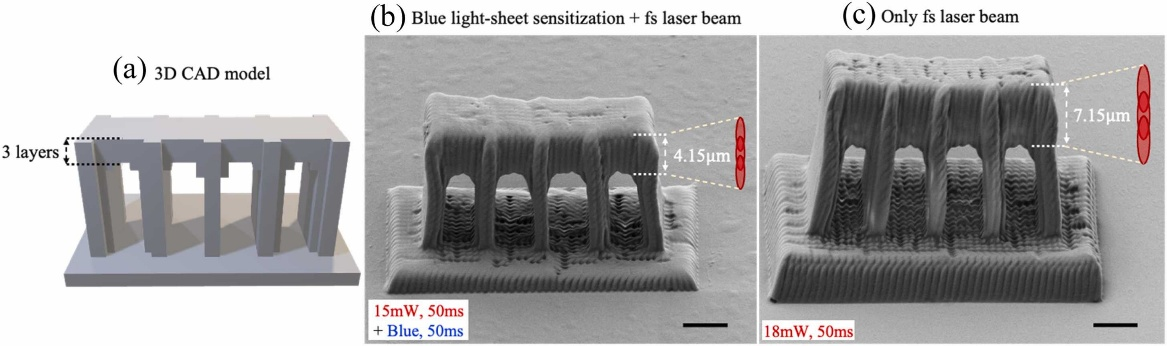

图5 打印桥梁结构。(a)3D CAD模型。(b) 蓝光片辅助2PP打印桥梁的SEM图像。(c) 仅2PP打印桥梁的SEM图像。

图5 打印桥梁结构。(a)3D CAD模型。(b) 蓝光片辅助2PP打印桥梁的SEM图像。(c) 仅2PP打印桥梁的SEM图像。

3. 理论模型:

为解释蓝光预敏化提升聚合效率的机制,作者构建了一个基于“高粘度树脂中扩散可忽略”假设的理论模型,提出聚合过程可分为三个阶段:首先蓝光通过单光子吸收耗尽树脂中的氧气,随后在低剂量下引发背景潜伏聚合,最后在无氧环境中施加飞秒激光触发双光子聚合。模型分别对单光子与双光子吸收的光子吸收速率进行了解析建模,并推导了体素生成的总转化率。计算结果与实验测量高度一致,验证了预敏化主要依赖于氧耗尽与背景转化的叠加机制,是实现低阈值、高分辨率打印的关键因素。

研究结论

该研究对单光子敏化结合双光子聚合(2PP)的联合工艺进行了系统考察。结果表明,相较于单一2PP工艺,该技术能在保持加工精度的同时显著缩短制造时间。实验数据显示,采用405nm蓝光预照射结合飞秒激光扫描的工艺方案,可在降低飞秒激光功率(50%)和缩短曝光时间(80%)的条件下,仍能获得150nm的横向加工分辨率,加工效率提升约10倍。

该研究团队开发了集成数字微镜器件(DMD)的蓝光片层照明系统,结合定制化双光子打印平台。测试结果表明,蓝光敏化效应可使双光子吸收(2PA)加工所需的光能量降低2.8倍(相同立方体结构)。进一步研究发现,该技术的轴向加工分辨率可达光片厚度的1/2以上。该技术方案在阈值体素激活制造(TVAM)中展现出显著优势:通过使材料体系维持在接近固化阈值的预敏化状态,再辅以双光子吸收的精确能量调控,可实现高分辨率三维结构的快速成型。理论计算表明,其加工速度可比传统2PP工艺提升一个数量级。

相关新闻